この記事のテーマ

- 帰化申請書の書き方の注意事項

- 帰化申請書の書き方を解説

帰化申請書の書き方の注意事項

- 申請書は黒のボールペンで記入

- 修正液は使用できない

申請書は黒のボールペンで記入します。

パソコン入力でも可能です。

間違いがあった場合は担当者から指摘されますので修正して提出します。

帰化申請書の内容自体はそれほど難しくはありません。

しかし、細かな点がありますので書き方について確認していきます。

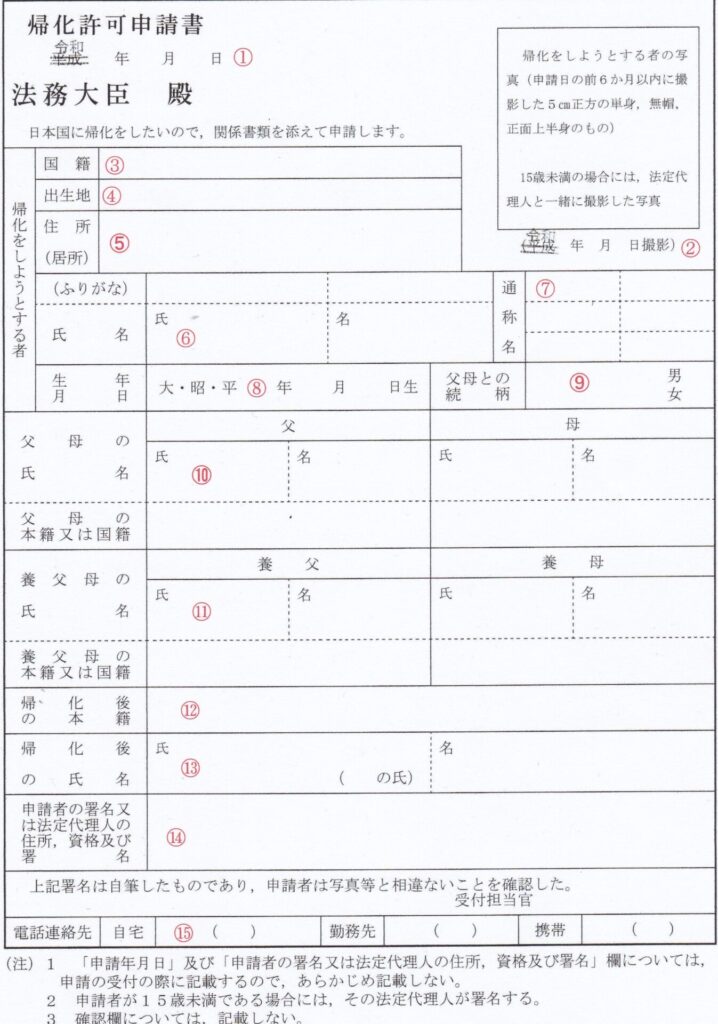

帰化申請書の記入例

≫参考:帰化申請書ダウンロード【無料】

①年月日

すべての書類が整って帰化申請をするときの年月日を記入します。

申請するときの日付なので作成時点では未記入にしてきます。

②写真

申請日から6ヶ月以内に撮影した写真が2枚必要です。

1枚は正本に、もう1枚は副本に貼ります。

【提出写真の注意点】

- サイズは5cm×5cm

- 無帽

- 正面で上半身の写真

- カラー、白黒どちらでも可

- 鮮明に映っているもの

5.2cm×4.8cmのような微妙なサイズの写真もありますが撮り直しを指摘される可能性があります。

15歳未満の方は両親の間に子供を入れて撮影します。3人もしくは2人で一緒に撮影してください。

写真を貼付する下の日付は撮影日を記入してください。

③国籍

申請者の国籍を記入して下さい。

在留カードやパスポート、住民票から確認できます。

例)韓国、中国、フィリピン、ペルー、ブラジルなど。

④出生地

申請者が生まれた場所を書きます。

日本で生まれている場合、出生届の記載事項証明書を取得するとわかります。

もしくは本国で取得する出生証明書でも確認できます。

➄住所

住民票の住所に住んでいる場合は住民票の通りに記入します。

略さず正確に書いてください。

- 愛知県名古屋市緑区1丁1番地→〇

- 愛知県名古屋市緑区1-1→×

住民票の住所に住んでいない場合は実際に住んでいる住所を書いてください。

例えば、

単身赴任をしてるため、愛知県に住民票があるが実際住んでいるのは岐阜県。

大学生で住民票は実家の岐阜県だが、現在は三重県に下宿している。

⑥氏名・ふりがな

氏名とふりがなを記入します。

氏名は漢字かカタカナで表記します。

氏名がアルファベットの方はカタカナに直して書きます。

氏名が漢字の場合はふりがなも記入します。

⑦通称名

今まで使用してきた通称名をすべて記載します。

通称名を行政機関等に登録してあるか、ないかは関係ありません。

自分で名乗っていたことのある通称名はすべて書いてください。

- 独身時代に使っていた通称名

- 結婚によって使うようになった通称名

- 再婚によって使用している通称名

など。

⑧生年月日

申請者の生年月日を記入してください。

西暦ではなく昭和・平成・令和の表記で記載します。

- 1986年12月18日→×

- 昭和61年12月18日→〇

➈父母との続柄

自分は長男なのか二男なのか、長女なのか次女なのか等を記載します。

長男(女)、二男(女)、三男(女)というように書きます。

なお二男(女)の場合、次男(女)とは記載しません。二男(女)と記載します。

- 次男→×

- 二男→〇

➉父母の氏名・国籍

父親と母親の氏名と国籍を書きます。

日本人の場合は本籍地を記載します。

⑪養父母の氏名・国籍

申請者が養子の場合は養親の氏名、国籍を書きます。

養子縁組をしていない方は空欄にします。

⑫帰化後の本籍

日本人になると『戸籍』が作られることになります。

戸籍とは日本人の身分関係が記されたもの。

- いつ生まれたのか

- 親は誰なのか

- 誰と結婚しているのか

- いつ死亡したのか

等の身分関係が書かれた書類です。

この戸籍が置いてある場所が『本籍地』になります。

現在住んでいる住所をそのまま本籍地にすることもできます。

その場合は市区町村役場に住所を本籍地にできるのか確認されることをお勧めします。

申請者が日本人と結婚しているの場合は本籍地は自動的に日本人配偶者と同じ本籍地になります。

⑬帰化後の氏名

帰化した後の名前を記入します。

この書類で一番重要な箇所といえます。

帰化した後に名乗りたい氏名を書きます。

名前は自由に決められますが、使える文字には制限があります。

使用できるのは常用漢字、カタカナ、ひらがなです。アルファベットは使えません。

例)山田 太郎。黄 正義。アルパカ ジゼル。鈴木 はなこ。

≫参考:帰化後の氏名はどうやって決める?【知っておきたいルール】

⑭申請者の署名又は法定代理人の住所、資格及び署名

申請者が署名します。

法務局で申請が受理されたときに署名するので作成時点では空欄にしてきます。

⑮電話連絡先

自宅、勤務先、携帯の電話番号を記入します。

なお勤務先は本社や支店がある場合は実際に働いている場所の電話番号を書いてください。

必ずしも本社の連絡先を書くのではありません。

電話番号がない場合は『なし』と書きます。

例えば自宅に電話がない場合は自宅の欄に『なし』と記入します。

≫参考:法務省のホームページ

まとめ【帰化許可申請書の書き方】

帰化許可申請書について見てきました。

書類自体は特段難しい箇所はないのでスラスラかけると思います。

重要な部分は帰化後の氏名です。

帰化許可申請書に不備があれば担当者から修正が求められるので直して再提出することになります。

【関連記事】